HANG RIGHT PART 4:知識の探求—レッスン1

グラスルーツ・フィジカル・セラピーのDPT(理学療法学博士)エスター・スミスと、BDアスリートのサム・イライアス。この2人のやり取りを通じて、人間のからだの構造やボディーメカニクスに関する知識が、クライマーとしての成長とケガからの回復に大いに役立つということを学べるだろう。

知識の探求の始まり

サム・イライアスが私のオフィスに入ってきたとき、明らかにケガで落胆しているのが見て取れました。これは予想どおりでした。というのも「フエコでボルダリングしてたら肩がいかれた」というメールを数週間前に受け取っていたからです。サムは、北米屈指のテストピース、ネセサリー・イーヴィル(5.14c)*をレッドポイント(以下、RP)したばかりで、その完登祝いとでもいう感じでフエコタンクスへボルダリングをしに行っていました。これは、彼にとって初めてのボルダリングツアーでもあったのです。そしてフエコから帰ったらトレーニングに戻り、昔から憧れていたスポートルートのプロジェクトに挑戦するためにスペインへ旅立つ予定でした。サムは頭打ちになっていたRPグレードを一段上のレベルに上げるため、数シーズンかけて懸命にトレーニングに励んでいました。彼の行ったトレーニングプログラムは完登に必要なもので、しかも完璧だったと彼は考えていました。指の強化とパワーエンデュランス向上に特にフォーカスしつつ、理学療法士のもとに定期的に通い、肩のスタビライゼーションと拮抗筋トレーニングに取り組んでいました。

*ヴァージンリバーゴージにある、クリス・シャーマ初登のスポートルート:訳者注

- Photos:

- Katy Dannenberg and Andy Earl

- Illustrations:

- Eli Kauffman

彼は自分でも強くなったと感じていて、実際に最高のパフォーマンスを出せていたのに、なぜこのようなケガが起きてしまったのでしょうか?

サム:「私のクライミングパフォーマンスは最高の状態でした。でも、これは特定の領域に限った話でした。すべてを一度に鍛えることはできません。異なるタイプのクライミングスタイルないしはムーブのトレーニングは同時にはできないのです。人のからだは完璧な状態になることはありません。常にどこかに不均衡が潜んでいます。それはトレーニングのしすぎや偏りすぎによるかもしれないし、古いケガやトラウマのせいかもしれません。私の上半身は筋骨隆々になったことはありません。そもそもはルート専門のクライマーなのです。テクニックと指の強さと持久力を掛け合わせることで、自分にとってベストの成果を出してきました。エイプ・インデックス*は約11cm。それと、2008年に肩の亜脱臼を経験しました。その後数年間、何回も「小さな規模」の亜脱臼が起きています。この約3年間はハングボードでの保持力トレーニングを中心に行ってきました。デッドリフトもたくさん行っていました。しかしながら、からだを可動域の限界まで大きく動かした状態でのクライミングについては、あまり考えたことがありませんでした。このような状態のときよくケガが起こるものです。ですが一方で、これが「ワールドクラス」クライマーと「その辺にいる結構強い」クライマーを分けるポイントでもあります。私の指はとても強かったし、クライミングはかなり上手な方でした。でも、強傾斜で腕がパツパツになった状態で動くようなクライミングにはまったく対応できていませんでした。そして、肩が私のからだの最弱点になってしまっていたのです。」

*腕を真横に広げたときの片方の手から片方の手までの長さが、身長に対してどれくらい長いかを示す指標:訳者注

サムは、私のオフィスで座ってうなだれたまま、有名な整形外科医を受診してMRIを撮ったことを話してくれました。彼の肩は「いつか爆発する時限爆弾」だったと言われたそうです。プロアスリートのキャリアを続けたいのなら、すぐに外科手術をして慢性的な関節唇損傷と急性的な肩甲下筋腱部分断裂を治す必要がある、と通告されました。これを聞いた彼はショックを受けました。実際にはそこまで痛みがあるわけではなかったからです。肩が弱っているのを感じるものの、まあまあクライミングできていたのです。

サム:「怒りを感じていたし、ものすごく疑心暗鬼になっていました。でも、いまは自分のからだとしっかり向き合おうと思っています。ここまでの毎日、からだの発する声に耳を傾け、多くの人にアドバイスを求めました。何をしたらいいのか分からなかったんです。ただ日々を過ごしていき、できる限り多くを学ぼうとしました。そして、自分がすべきことが明確になりました。自ずと明らかになったという感じでしたが。」

サムのMRI検査結果からは、肩関節に劣化や炎症、部分断裂がおきてぼろぼろになっているのが見て取れました。しかしながら、この画像と彼の話す症状とにはずれがありました。一部の損傷は急性的なものでしたが、ほとんどは長い時間をかけてできあがったものでした。精密機器での全身検査と、他の整形外科医のセカンドオピニオンが必要だと思われました。その後、私がサムの肩を診た結果、この程度の痛みと弱化であれば、自分たちの手で対処できるという意見で一致しました。理学療法的な視点も加わることで、サムはすぐに手術を受ける以外の方法に目を向けることができました。損傷した筋肉を再生・強化し、ここまで損傷するに至った原因を取り除くことができたなら、サムはより強くなり、より多くの知識を得て、より整ったからだになることができるばかりか、トラウマもなくなるし、手術費用や手術からの回復にかかる時間も失わずに済むでしょう。

サムは、各分野の専門家で構成された治療回復のためのチームを組織しました。そして、彼のフィジカルトレーニングに何が欠けていたのか、人間のからだの構造と機能的動作について何が分かっていなかったのかを探す旅を始めました。

数日後、サムからメールが届きました。

「これまではずっと、肩の拮抗筋を鍛えるトレーニングは二の次もしくは三の次になっていました。1週間前のケガの以前から、今回の6週間のトレーニングではこのメニューを最優先に行おうと思っていました。私は、自分の肩をもっともっと強化できると本気で思っているんです。それに、手術も必要ないでしょう。もしもこの関節唇損傷が2009年に亜脱臼したときにできたものならば、文字通り、私はこれまでその損傷を抱えながらクライミングしてきたということです。このケガによって問題が起きたのは、非常に限られた場合、しかも問題が起きて当然の場合のみでした。加えて、上半身の筋力を増強する余地があるということも考えると、まずはトレーニングでケガを治すことにチャレンジすべきだと思ったんです。きっと夢中になってトレーニングするでしょう。ものすごく真面目に取り組みますよ。必要なことは何でもします。週のうち何日間も、一日のうち何時間も費やすことになったとしても。トレーニング、ストレッチ、スタビリティトレーニング、理学療法、マッサージ、鍼などなど、全部やってそれでもだめなら、手術を受ければいいんです。」

普段アスリートのケアを行っている理学療法士として、サムの知識の探求がはじまる様子をみて非常によろこばしく思いました。彼は治療のプロセスに熱心に取り組み、損傷からの回復にどれだけ時間がかかるかを理解していました。時間・労力を惜しまずに取り組んだ結果、その努力に見合った結果を手にすることができました。

サムは、ケガを克服するためのコツについてこう語っています。ケガと自分のからだについて、主体的に取り組み、責任を持つ。知識を得ること、理解することに貪欲になる。細かい点まで突き詰めて考える。できるだけたくさんの人と意見を交換する。自分のしていることが正しいと思えるよう、自分の信念・意見を持つ。無責任に他人の手に自分のからだを委ねない。

以下は、サムからの”免責事項”です。「人のからだはみな違っているし、異なる歴史を持っています。ケガも千差万別です。一日の終わりに、自分でからだの状態を評価し、自分で決断しなければなりません。魔法の薬は存在しません。魔法使いも、魔法の手術もありません。魔法は、それぞれがもっている知識に基づいた信念と決断にのみ存在するのです。」

以下の「ミッシングリンク(失われた環)」は、サムが自分自身を救済し、これから強さを取り戻しケガも防げるという自信を持つにいたった軌跡です。サムがケガから回復し、勤勉に取り組み、手術を回避することができたこの物語は、4つのレッスンで構成されています。そしてこれらは、多くのクライマーが自分のからだの構造やクライミング動作、筋力を理解する上で見落としがちな要素でもあるのです。

サムのミッシングリンク

知識の探求 レッスン1:腕は一体どんなふうにからだにくっついているのか?

あなたの新しいクライミングのお友達はこちら。前鋸筋、広背筋、そして正しい姿勢で行う腕立て伏せと懸垂です。

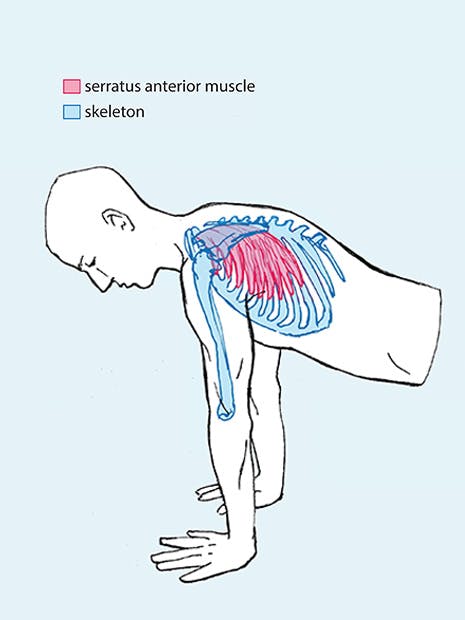

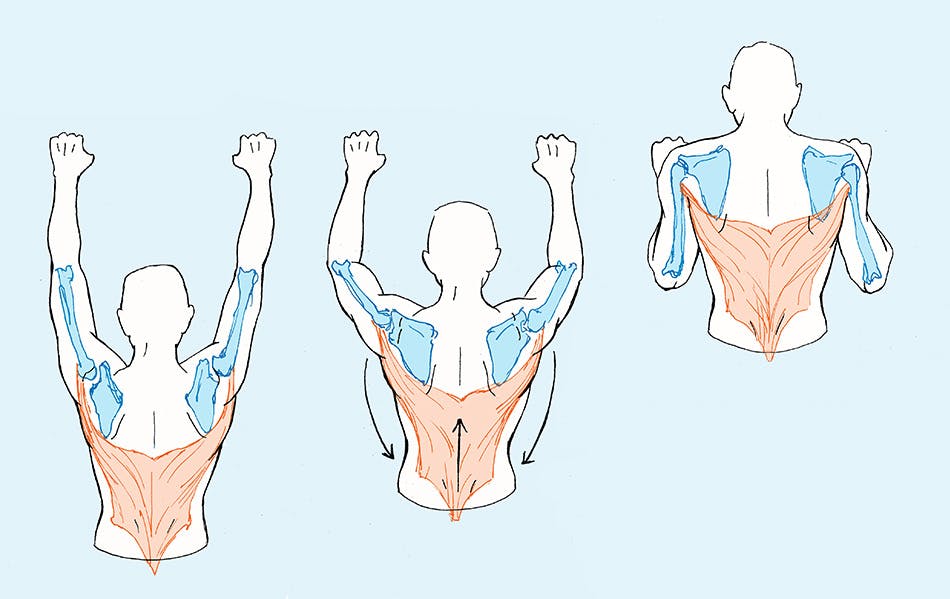

前鋸筋と広背筋は、腕から胴体へつながっている複雑な筋肉群のなかで、最も見落とされ誤解されている筋肉です。この2つの筋肉は、いくつかの他の筋肉と一緒に、肩関節群を体幹に固定するための「スリング」になっています。「体幹」の一部として組み込まれているのです。クライマーはこの構造に特に着目すべきです。この2つの筋肉は、からだの他の部位と指・腕とをつなぐ鎖の役割をはたしているからです。下のイラストから、大きな影響力を持つこの2つの筋肉がついている範囲がわかると思います。

広背筋のはじまりは、骨盤の背側上縁あたりから背中の中央部にまでわたり、そこからインナーマッスルの一部と併走して上腕骨につながっています。

前鋸筋は、広背筋の下にある胸郭を覆うように発達しています。第一肋骨から第九肋骨までを包み込み、肩甲骨の下まで広がり、肩甲骨のなかで背骨に最も近い内側縁に付着しています。前鋸筋と腹斜筋は、からだの横でナイフのような模様をつくりながら連結します。このようにして、肩から腹部にかけて筋肉が継ぎ目なくつながっているのです。

前鋸筋について詳しく見ていきましょう。前鋸筋は、腕を体幹に固定する重要な筋肉の1つです。この筋肉は、3つの非常に重要な機能をもっています。

- 肩甲骨の「パンチ」動作。前鋸筋は「ボクサーズマッスル」とも呼ばれます。

- 胸郭を肩甲骨に引き寄せる「スリング効果」。肩甲骨が持ち上がって胴体から離れてしまうのを防いでいます(反翼状肩甲筋とも呼ばれます)。

- 肩甲骨の上方回旋。

- 【イラスト内の単語】

- serratus anterior muscle: 前鋸筋

- skelton: 骨格

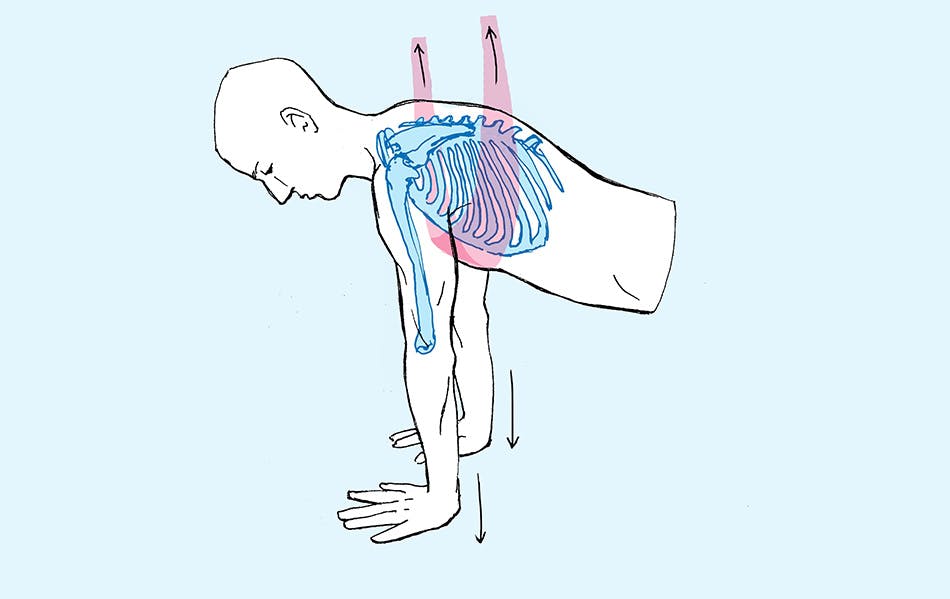

このことを知っていれば、正しい姿勢で腕立て伏せができるようになるはずです。正しい姿勢で行えば、腕立て伏せはプッシュする動きを鍛えられる最良の拮抗筋エクササイズになりますし、前鋸筋を鍛えるエクササイズにもなります。「翼状肩甲*」は、よくある間違ったからだの使い方で、前鋸筋が周囲の筋肉(菱形筋など)に対して弱い場合に起こります。クライミング中、特にからだを大きく広げる肩への負担が大きいムーブをするときや、腕立て伏せをするときに、多くのクライマーがこの間違ったからだの使い方をしています。腕立て伏せをするとき前鋸筋の動きを意識できていれば、クライミングやデッドリフトでより大きな負荷のかかる動きや加重トレーニングをするときでも、正しい姿勢をたもつことができるでしょう。

*肩甲骨の内側縁あるいは下角が胸郭から後方へ浮き上がった状態のこと。天使の翼や鳥の翼のように見えるためこのように呼ばれる。:訳者注

前鋸筋を使えていると「スリング効果」が発生し、肩甲骨は広く保たれ、胸郭に結び付けられた状態になります。腕立て伏せでからだが一番下にくるとき、肩甲骨は自然とお互いに引き寄せられます。スタート体勢に戻ると、横に広がり平らな状態に戻ります。

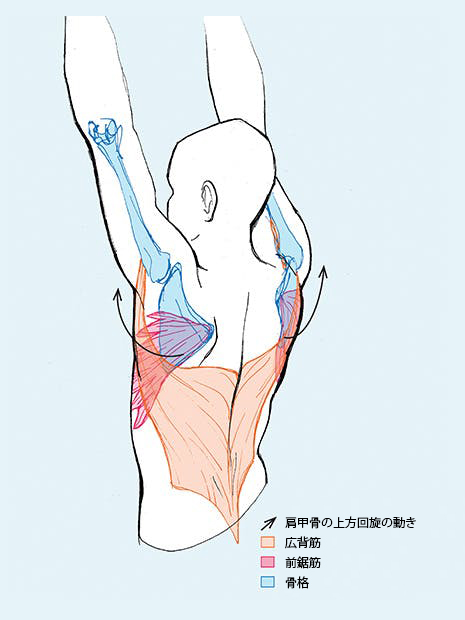

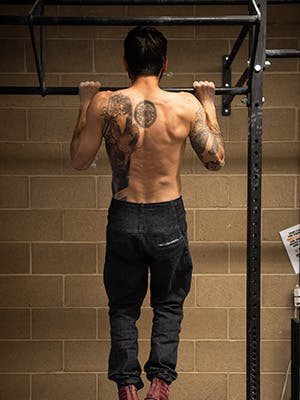

ここまでは、腕がからだの前にある状態でプッシュ動作をしたときの肩関節の動きについて話をしてきました。それでは、腕が頭より上にあるときはどうなるでしょうか?前鋸筋の3つ目の重要な機能は、登るぶら下がるといった腕を上げながら行う、ケガをしやすく負荷の高い動きのサポートです。下のイラストを見てみてください。肩甲骨が上方回旋するときの前鋸筋の動きを表しています。肩甲骨が上方回旋するとき、前鋸筋は腕を上げる動作を支えています。そして、肩関節を胴体に固定し、肩の球関節を最適に位置づけてくれます。前鋸筋は、広背筋とともに、適切な姿勢でぶら下がったり懸垂したりする手助けをしてくれているのです。

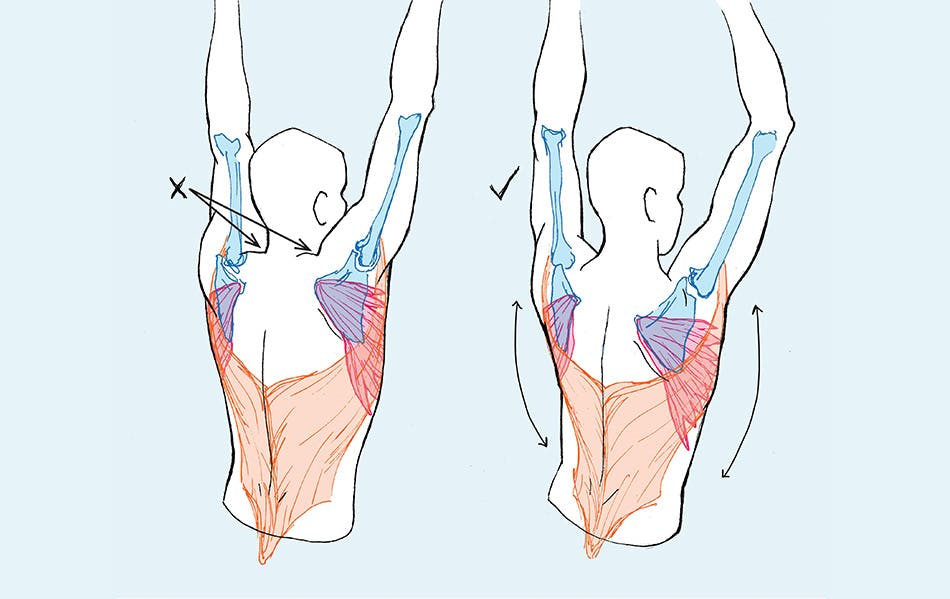

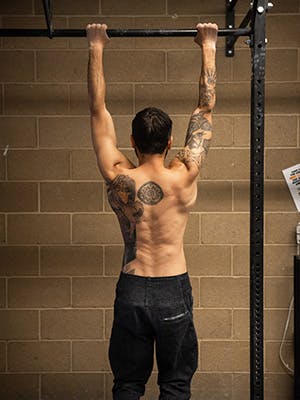

次は、「引きつけ」と「ぶら下がり」における最も重要な筋肉についてです。広背筋は上腕二頭筋よりも引きつける力を持っています。力が強く大きい筋肉ですが、普段の生活ではあまり活用されていません。引く、ぶら下がる、登るといった動作に適している筋肉なのです。普段、広背筋を使えていないせいで、多くの人が正しい姿勢で懸垂ができず、さらには肩の消耗によるケガを引き起こしてしまっています。それでは広背筋について詳しく見てみましょう。広背筋は(周囲の他の筋肉の中でも)2つの非常に重要な機能を持っています。

- ぶら下がり:からだを安定させ、腕の骨格の内側に向かって胴体を引きつけキープしている

- 懸垂:胴体を上方へ引き上げ続け、上腕骨を胴体の横へ引き下げる(この動作は「ショルダーエクステンション(肩伸展)」と呼ばれます)

懸垂:ぶら下がった状態から懸垂にうつるとき、広背筋は腰と上腕骨とをつなげる役割をはたしています。引きつけるとき、広背筋は胴体を上に引き上げ続け、上腕骨を伸展方向に動かします。これにより、上腕骨が胴体の横に引きつけられます。この一連の動作は、重たいものを持ち上げるときの最初の広背筋の使われ方を表しています。このあとさらに、比較的小さな肘関節屈筋群(上腕二頭筋など)が使われ、最終的に肘を曲げたロックオフの状態になります。

正しい懸垂のやり方は、クライマー全員が知っておくべきです。拮抗筋を鍛えるエクササイズも重要ですが、正しい懸垂をすればクライミングで必要となる主な筋肉を多く使うことができます。進化のプロセスから考えると、人間のからだは登るのに適した構造になっています。手の親指は他の指と向かい合って付いていますが、それと同じくらいに広背筋は主要な役割を担っています。広背筋を使えているかどうか意識し、懸垂するときメインの引きつけ筋として使えれば、より健全な動きでクライミングできるようになるでしょう。

この続きは、「HANG RIGHT PART 4:知識の探求—レッスン2-4」をご覧ください。サムは、肩のケガを治すため、そしてよりハードにより賢く登るために、人間のからだの構造・ボディーメカニクスをさらに探求し続けます。

サム・イライアス、エスター・スミスと学ぶ、肩の構造とモビライゼーション

エスター・スミス、サム・イライアスと一緒に、健全な肩の構造と肩関節モビライゼーションエクササイズについて学びましょう。腕を上げた状態や腕立て伏せをしているときなども含めて、さまざまな動きでの肩の適切な位置を学びます。この原理を普段の動きやクロストレーニングに適用することで、肩関節インピンジメント症候群のようなよくあるケガを防ぎましょう。

サム・イライアス、エスター・スミスと学ぶ、正しい腕立て伏せのやり方

エスター・スミス(DPT)、サム・イライアスと一緒に、肘・肩・手首の構造を理解して、正しい腕立て伏せのやり方を学びましょう。正しい腕立て伏せの3つのルールを知り、壁をつかう腕立て伏せ(ウォールプッシュアップ)、上体を起こした状態での腕立て伏せ(インクラインプッシュアップ)、床での腕立て伏せ(ノーマルプッシュアップ)に応用してみましょう。

ダン・ミルスキー、エスター・スミスと学ぶ、正しい懸垂のやり方

懸垂が1回もできない人の多くは、ただ単に正しいフォームを理解できていません。エスター・スミス(DPT, Cert. MDT, NTP)、ダン・ミルスキー(クライミングコーチ、アスリート)と一緒に、正しい懸垂をするための重要なポイントを一通り学び、それを発展させたエクササイズにトライしてみましょう。

BDベータ WITH DPTエスター・スミス:エピソード1—クライマーがやるべき5つの体幹トレーニング

BDアスリートのクレア・バーファインドとエスター・スミス(グラスルーツ・フィジカル・セラピーDPT)がセレクトした5つのマットエクササイズ。体幹の主要箇所全てに関係するエクササイズで、強くしなやかなボディによって無理がなく連動したムーブを行うことを重視しています。

BDベータ WITH DPTエスター・スミス:エピソード2—ウォームアップは面倒ではない

「BDベータ エピソード2」では、アスリートのクレア・バーファインドとエスター・スミス(グラスルーツ・フィジカルセラピーDPT)とが協力して、シンプルかつ効果的なクライマー用ウォームアップを紹介します。土の上で寝っ転がったり、周りの目をひいてしまうようなおかしな動きをしたり、持ち運ぶのが大変な道具を使ったりする必要はありません。ウォームアップは面倒なものではないのです!

-

エスター・スミス(DPT、Cert. MDT、NTP)は理学療法士。クライマーであり、ユタ州ソルトレークシティーにあるGrassroots Physical Therapy(グラスルーツ・フィジカル・セラピー)の経営者でもある。selftreatment.com(セルフトリートメント・ドットコム)という通販サイトも運営している。彼女はBDプロクライミングチームやその他のクライミングアンバサダーたちの専属理学療法士である。

-

エリ・カウフマンは芸術家・イラストレーター。現在、ロードアイランド・スクール・オブ・デザインで学んでいる。解剖学のイラストレーションの経験をもとに、造形的かつ物語的な作品を生み出している。

http://portfolios.risd.edu/ekauffma7c3e -

オーブリー・ドハイユ(PhD、ライター、地質学者、クライマー)

https://aubryadereuil.wixsite.com/aadmud - 日本語訳:植田夢月